In Europa, le presidenziali USA suscitano attese, speranze e illusioni. Una storia che si ripete

In questa fase della campagna elettorale, è innegabile che le preoccupazioni interne legate ai rischi di un'imminente recessione appaiano agli americani prioritarie rispetto alle questioni di politica internazionale. Lo stesso discorso non vale per gli osservatori esterni. Mai come quest'anno, sin dalle fasi iniziali delle primarie, le elezioni USA stanno catalizzando l'attenzione di tutto il mondo, e dell'Europa in particolare.

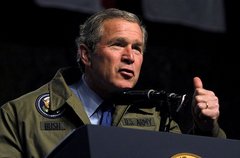

Nel 2000, dopo otto anni di tranquillo clintonismo, pochi in Europa guardavano con ansia alle elezioni d'oltre Atlantico. La convinzione diffusa era che la probabile vittoria di Al Gore potesse dare continuità alla prudente politica estera del suo predecessore. L'affermazione risicata di George W. Bush, al di là delle modalità con cui si concretizzò in Florida, non generò particolare malcontento o delusione nel Vecchio Continente. L'11 Settembre avrebbe tuttavia impresso un'accelerazione decisiva al corso degli eventi, destando l'amministrazione repubblicana dal torpore che ne aveva caratterizzato i primi 9 mesi di governo. Bush e i suoi consiglieri hanno affrontato l'immane crisi abbattutasi sul loro Paese impostando una politica estera aggressiva e volontaristica, che ha trovato nell'invasione dell'Iraq la propria sublimazione. Gli alleati europei, non più adusi a simili toni bellicisti e narcotizzati dal decennio di sorridente multilateralismo post-Guerra Fredda, hanno reagito con disorientata irritazione al decisionismo di Washington. Più ancora, l'opinione pubblica europea si è ribellata con stizza al ritorno dell'America imperiale. Nel biennio 2003-04 la Storia sembrava aver riportato le sue lancette ai tempi del Vietnam, dove gli USA persero la loro innocenza.

Non può stupire dunque che alla vigilia delle presidenziali del 2004 la gran parte dell'opinione pubblica europea si augurasse un cambio della guardia alla Casa Bianca. Del resto, pareva naturale che gli elettori americani, verificata l'inettitudine dell'amministrazione Bush sia nel condurre la Guerra in Iraq sia nel gestire il surplus di bilancio ereditato dai ruggenti anni novanta, dessero il benservito ai repubblicani. In realtà, troppo laceranti erano state le ferite dell'11 settembre, troppo brusco il risveglio dall'illusione dell'inviolabilità. Gli americani si sentivano, molto più di oggi, una nazione in guerra e il presidente, nonostante gli errori e le incongruenze nel suo operato, appariva la personalità più affidabile per gestire l'emergenza. Evidentemente più affidabile del candidato democratico John Kerry che, adulato e caldeggiato dai liberals di entrambe le sponde dell'Atlantico, seppe sconfiggere il presidente nei tre dibattiti televisivi, ma non riuscì a convincere l'americano medio di essere in grado di difendere il Paese dalla minaccia terroristica ritenuta incombente.

Le elezioni di quattro anni fa suscitarono indubbiamente un grande interesse in Europa. L'autunno 2004 trascorse nell'attesa dello scontro di novembre, che avrebbe dovuto presumibilmente archiviare la parentesi negativa Bush. Non andò affatto così e la delusione fu per molti cocente. Nulla di paragonabile a quanto avviene oggi. Le primarie 2004 interessarono soltanto i democratici e si risolsero agevolmente a vantaggio di Kerry, tra i repubblicani nessuno sfidò Bush. Quest'anno l'attesa per il rende rationem del 4 novembre si sta accumulando sin dai sorprendenti risultati dell'Iowa del 3 gennaio. Il diverso spessore politico e mediatico dei personaggi in corsa può dar ragione di un interesse globale così precoce alla corsa presidenziale. Così come l'equilibrio, almeno nel campo Democratico, fra i contendenti.

Ad ogni modo, dal punto di vista europeo ciò che pare accomunare, a distanza di quattro anni, le due tornate elettorali è l'aspettativa che dalle urne possa uscire un nuovo e radioso corso della politica estera americana, finalmente liberata dal radicale unilateralismo di George W. Bush. Questa grande attesa ha ragion d'essere?

Tre sono i candidati che ragionevolmente possono ambire alla presidenza: John McCain, Barack Obama ed Hillary Clinton, un repubblicano atipico e due democratici. Il senatore dell'Arizona, condivide con i due sfidanti democratici diverse preoccupazioni che l'esecutivo in carica ha sottovalutato nei due mandati trascorsi; in primis, le conseguenze sull'equilibrio ambientale del cambiamento climatico e gli effetti delle leggi speciali anti-terrorismo varate dopo l'11 settembre sul sistema americano di garanzia dei diritti civili. A dispetto di ciò, se si considerano le crisi internazionali in atto o suscettibili di esplodere a breve, in che misura le scelte dei tre candidati in lizza ed il loro stile di governo finirebbero col discostarsi dal vituperato approccio dell'amministrazione Bush?

L'Iraq, innanzitutto. John McCain si è da sempre dichiarato favorevole all'invasione dell'Iraq ed è pronto a lasciarvi truppe americane fin quando dovesse essere necessaria la loro presenza. Si oppone inoltre alla definizione di qualsivoglia calendario per il ritiro. Barack Obama si attesta su posizioni diametralmente opposte, definendo la guerra un errore (è l'unico dei candidati che vi si è opposto sin dall'inizio) e promettendo, in caso di elezione, di completare l'evacuazione dell'Iraq in pochi mesi. Un'impostazione più moderata è quella di Hillary Clinton, che votò in Senato per l'autorizzazione dell'attacco salvo poi cambiare idea e che propone un calendario per il ritiro che, entro il 2013, riporterebbe a casa gran parte dei soldati di stanza nel martoriato Paese mediorientale.

Soltanto Obama sembra introdurre elementi di rottura (il ritiro pressoché immediato), ma non sarà facile per il senatore dell'Illinois smantellare un apparato militare che, dopo tre anni di sofferenza, nel 2007 ha ottenuto risultati apprezzabili nel contenimento della violenza in Iraq. Senza contare che, per quanto gli errori strategici e tattici commessi dagli USA in Iraq siano sotto gli occhi di tutti, un ritiro troppo avventato potrebbe consegnare quel Paese al caos e alla guerra civile. Sarà pronto il presidente Obama a correre un simile rischio?

D'altro canto, la determinazione che McCain ha dimostrato nel sostenere la missione in Iraq anche nei momenti più bui, unita all'insistenza con cui il veterano del Vietnam ha reclamato nei mesi passati il “surge”, ossia l'incremento del contingente USA, sottolineano la coerenza del personaggio. Inoltre, il fatto che il surge si sia rivelato efficace corrobora la sua autorevolezza in tema di sicurezza nazionale. Elementi che non sfuggono a quanti, in America e in Europa, si augurano che la politica estera americana venga condotta in futuro con decisione e fermezza. L'idealista Obama e la competente Clinton faranno bene a tenerne conto nel prosieguo della campagna.

E rispetto al programma nucleare iraniano? I tre leaders sembrano condividere l'atteggiamento tenuto nel corso degli ultimi mesi dall'amministrazione Bush. Infatti, dopo le difficoltà irachene, l'abbandono dei falchi Rumsfeld, Wolfowitz e Bolton, e la nomina a Segretario di Stato di Condoleeza Rice, l'approccio della Casa Bianca è cambiato, riscoprendo i vantaggi della cautela e della concertazione con gli alleati. Dichiarandosi favorevoli alla trattativa con Teheran ed alla cooperazione con le Europa nella risoluzione della crisi, ma comunque pronti a ricorrere all'extrema ratio militare qualora gli sforzi negoziali dovessero rivelarsi persistentemente vani, McCain, Obama e Clinton non prefigurano novità rispetto al recente operato del presidente in carica.

Da una sommaria analisi delle posizioni dei tre contendenti, appare quindi prematuro prevedere un nuovo corso della politica estera americana dopo le elezioni e questo perché le condizioni strutturali del sistema internazionale nel quale dovrà muoversi il futuro presidente rimarranno presumibilmente inalterate. Come osserva lucidamente Parag Khanna, consulente di Obama per la politica estera, “purtroppo il mondo dopo Bush continuerà ad essere lo stesso mondo di Bush, con la piaga dell'Iraq, delle alleanza spaccate, della minaccia terroristica, dell'antiamericanismo.”

Il nuovo presidente non riuscirà a rompere completamente con gli “anni oscuri” di Bush e non sarà in grado, da solo, di guidare il mondo verso una nuova era di pace e benessere, per il semplice fatto che la complessità delle relazioni globali non permette ad un singolo attore, per quanto potente, di farsi carico e condizionare i destini dell'umanità. Se gli europei e i loro governanti non prenderanno atto di ciò, andranno in contro, a prescindere dal nome del futuro inquilino della Casa Bianca, a nuove delusioni riguardo le scelte di Washington ed a nuove incomprensioni con gli Stati Uniti, suscettibili di riacutizzare le tensioni interne al campo Occidentale e di rimettere malauguratamente in discussione l'alleanza naturale tra America ed Europa.